Kinderwunschbehandlung mit einer samenspende in hamburg

Unter dem Dach unserer Kinderwunschklinik haben wir auch eine eigene Samenbank integriert. Wir geben Ihnen so die Möglichkeit, alle Schritte einer Samenspende bis zum Kinderwunsch mit uns gemeinsam zu gehen. Zusätzlich arbeiten wir aber auch mit externen

Samenbanken zusammen.

Eine Kinderwunschbehandlung mit Spendersamen ist als Samenübertragung (heterologe oder donogene Insemination) oder im Rahmen einer künstlichen Befruchtung (IVF / ICSI) möglich. Das Sperma des Spenders wird tiefgefroren von einer Samenbank bezogen. Neben unserer eigenen arbeiten wir natürlich auch mit externen Samenbanken zusammen. Inzwischen können auch Single Frauen problemlos mit Spendersamen behandelt werden. Auch hier beraten wir Sie ausführlich zu Ihren Möglichkeiten der Samenspende Hamburg.

Die Gründe für eine Kinderwunschbehandlung mit einer Samenspende in Hamburg sind sehr individuell. Besteht zum Beispiel der Wunsch nach Gründung einer sogenannten Regenbogenfamilie, so unterstützen wir vom Kinderwunschzentrum Valentinshof Frauenpaare bei ihrem Weg zum Wunschkind. Welche Behandlung im individuellen Fall in Frage kommt, können wir in einem persönlichen Gespräch herausfinden. Bei Frauenpaaren muss die Partnerin, die das Kind nicht gebärt, derzeit noch das Kind adoptieren, um die gleichen Rechte und Pflichten in Bezug auf das Kind zu erhalten.

Bei heterosexuellen Paaren können die Gründe für eine Behandlung mit Samenspende vielfältig sein:

Der Ehemann bzw. männliche Partner hat gegenüber dem Kind die gleichen Rechte und Pflichten wie ein Vater, der das Kind mit eigenem Samen gezeugt hat.

Steht bspw. kein Partner zur Verfügung, ist inzwischen die Behandlung alleinstehender Frauen ebenfalls möglich.

In Deutschland gelten von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen. Aber in sehr vielen Kinderwunschzentren ist inzwischen die Behandlung von verheirateten oder unverheirateten gleichgeschlechtlichen lesbischen Paaren und auch von Single Frauen möglich.

In der Regel wird eine Behandlung mit Spendersamen in Deutschland jedoch bei heterosexuellen, verheirateten Paaren durchgeführt. Bei Paaren in einer auf Dauer angelegten Partnerschaft muss der (werdende) soziale Vater das Kind anerkennen. Viele Samenbanken und Kinderwunschkliniken verlangen in diesem Fall eine vertragliche oder notariell bestätigte Zusage des Partners.

Der passende Samenspender wird nach verschiedenen Kriterien ausgesucht wie z.B.: Herkunft, Körpergröße, Gewicht, Blutgruppe, Haarfarbe und vielem mehr. Die einzelnen Kinderwunsch Kliniken arbeiten mit verschiedenen Samenbanken zusammen. Bevor sich also ein paar für einen Spender entscheidet, muss geklärt werden, ob das Kinderwunschzentrum der Wahl auch mit dieser Samenbank zusammenarbeitet. In Deutschland ist nur die Verwendung von einer sogenannten offenen Spende möglich (das bedeutet, dass in jedem Fall gesichert sein muss, dass das zukünftige Kind den Spender kennenlernen kann). In deutschen Samenbanken werden nur sogenannte offene Spenden vorgehalten.

Die Spendersamen werden von einer kooperierenden Samenbank bezogen.

Die heterologe Insemination meint primär das direkte, schmerzlose Einbringen von Samenzellen eines Spenders in die Gebärmutter einer Frau zum Zeitpunkt des Eisprunges. Bei dieser Methode der Befruchtung werden die von freiwilligen Spendern gewonnenen, eingefrorenen Spermienproben nach Kryokonservierung und Quarantänelagerung von sechs Monaten aufgetaut, aufbereitet und anschließend in die Gebärmutter eingebracht.

In-vitro-Fertilisation (IVF), auch „extrakorporale Befruchtung“ genannt, bezeichnet die Vereinigung einer Eizelle mit einer Samenzelle außerhalb des Körpers. Die Einführung des Embryos in die Gebärmutter wird als Embryotransfer (ET) bezeichnet. Die Verwendung von Spendersamen kann im Rahmen einer IVF erfolgen. Diese Behandlungsform wird als donogene IVF bezeichnet.

Diese Therapie kommt z.B. bei Frauen mit verklebten Eileitern oder aufgrund des Alters der Frau zum Tragen.

Hierbei wir der einzelne Samen direkt in die Eizelle injiziert. Alle anderen Schritte sind mit der der IVF-Behandlung vergleichbar.

eine IVF oder ICSI im natürlichen oder sanft stimulierten Zyklus läuft grundsätzlich ähnlich ab wie die oben genannte klassische IVF oder klassische ICSI. Der Unterschied ist der, dass entweder gar keine oder nur ganz wenige Medikamente zur Unterstützung des Zyklus verwendet werden und man entsprechend in der Regel nur maximal eine Eizelle erwarten kann.

DERI ist das Deutsche Register für Inseminationen. Hier werden homologe und heterologe Inseminationsbehandlungen in Deutschland dokumentiert und analysiert.

Bei einer homologen Insemination, also bei der Verwendung der Spermien des eigenen Partners, betrug das Durchschnittsalter der behandelten Patientinnen vom Zeitraum 2017 bis 2022 ungefähr 34 Jahre. Die Geburtenrate pro Insemination lag bei lediglich etwa 6 % aufgrund einer durchschnittlichen klinischen Schwangerschaftswahrscheinlichkeit von 9 % und einer Abortrate von etwa 21 %.

Die Gesamtgeburtenrate pro heterologer Insemination, die Spendersamen verwendete, belief sich auf etwa 12 % pro Insemination, basierend auf einer durchschnittlichen klinischen Schwangerschaftswahrscheinlichkeit pro Insemination von etwa 15 % und einer etwas niedrigeren durchschnittlichen Abortrate. Dies wurde bei Patientinnen mit dem gleichen Durchschnittsalter und im gleichen Zeitraum zwischen 2017 und 2022 beobachtet.

Das Alter der behandelten Frau hat einen signifikanten Einfluss auf alle Kinderwunschtherapien. Die klinische Schwangerschaftsrate blieb bei homologer Insemination innerhalb der Altersgruppe 35-39 Jahre relativ stabil bei etwa 9 %, sank jedoch auf etwa 5,6 % pro Insemination, in der Gruppe der 40-44-Jährigen, ab. Praktisch keine Schwangerschaften wurden bei Patientinnen über 45 Jahre beobachtet. Die Geburtenrate sank ab dem Alter von 40 Jahren auf lediglich 2,4 % pro Insemination.

Ähnliche Auffälligkeiten zeigen sich auch bei der heterologen Insemination, wobei die klinische Schwangerschaftsrate von etwa 15 % auf etwa 9 % ab einem Alter von 40 Jahren abnimmt.

In Deutschland führten weder homologe noch heterologe Inseminationen bei Patientinnen über 45 Jahre zu einer einzigen Geburt.

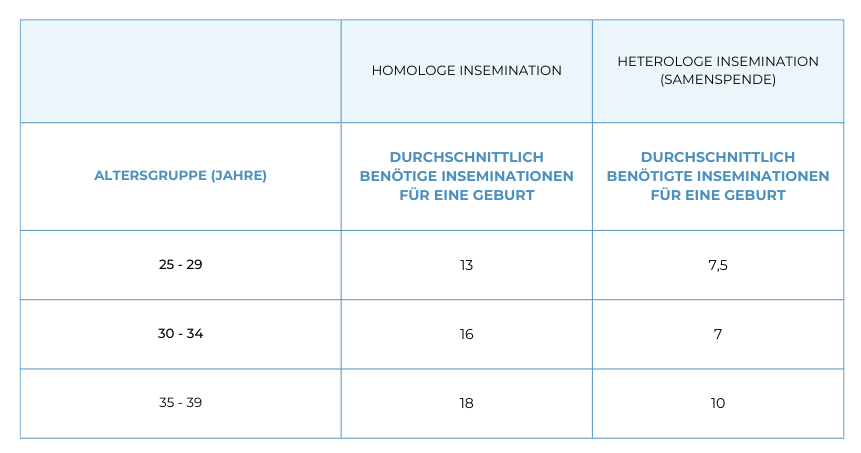

Die durchschnittliche Anzahl von Behandlungen, um eine Geburt zu erreichen, variierte je nach Altersgruppe wie folgt:

Wichtig zu erwähnen ist, dass die genannten Zeiträume durchschnittliche Werte darstellen und die individuellen Gesundheitszustände der Patienten einen zusätzlichen negativen Einfluss haben können. Im Gegensatz dazu könnten die individuellen Schwangerschaftsraten bei gesunden jungen Frauen möglicherweise höher sein.

Das Deutsche IVF Register (DIR) wertet und erhebt Daten zur Sicherung der Qualität medizinischer Verfahren in den reproduktionsmedizinischen Zentren Deutschlands. Die meisten dieser Zentren in Deutschland übermitteln ihre anonymisierten zentrumsindividuellen Daten an das DIR, was zu einer deutschlandweiten Datenerhebung führt.

Jenseits der Beratung und Aufklärung, zu der Ärztinnen und Ärzte verpflichtet sind, raten Fachleute vor einer Spendersamen-Behandlung zu einer psychologischen oder psychosozialen Beratung, da die Entscheidung mithilfe einer Samenspende schwanger zu werden, emotionale Unsicherheiten mit sich bringt. (www.bkid.de)

Buchempfehlung: Judith Zimmermann und Doris Wallraff „Eine Familie mit Samenspende gründen. Praktische Information für alle, die über eine Samenspende in Hamburg nachdenken“ FamART, Mörfelden, 2016

Thorn 2008: Familiengründung mit Samenspende.

Am 1. Juli 2018 ist das „Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen“ in Kraft getreten. Seither haben alle, die wissen oder vermuten, durch heterologe Verwendung von Samen bei einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung gezeugt worden zu sein, gegenüber dem Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) einen Anspruch auf Auskunft aus dem beim DIMDI errichteten und geführten bundesweiten Samenspenderregister. Eine Anfrage stellen können alle Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Bei Jüngeren können deren Eltern als gesetzliche Vertreter sich an das DIMDI wenden. Ob das DIMDI den Betroffenen Auskunft über den Samenspender erteilen kann, hängt allerdings davon ab, wann der Spendersamen heterolog für eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung verwendet wurde. Eine Verpflichtung, die Daten, die zur Erfüllung des Auskunftsersuchens erforderlich sind, an das DIMDI zu übersenden, besteht nur in den Fällen, in denen der Spendersamen ab dem 1. Juli 2018 verwendet wird.

Auch Personen, die im Rahmen einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung gezeugt worden sind, bei der Spendersamen vor dem 1. Juli 2018 verwendet wurde, haben nun die Möglichkeit, Anspruch auf Kenntnis der eigenen Abstammung zumindest gegenüber der Entnahmeeinrichtung auch noch nach mehr als 30 Jahren geltend zu machen: Alle Entnahmeeinrichtungen und Einrichtungen der medizinischen Versorgung sind seit Inkrafttreten des Gesetzes verpflichtet, die personenbezogenen Daten des Samenspenders und der Empfängerin einer Samenspende 110 Kalenderjahre nach der Gewinnung bzw. Verwendung des Samens aufzubewahren.

Außerdem wird mit dem Gesetz die gerichtliche Feststellung der rechtlichen Vaterschaft des Samenspenders ausgeschlossen, wenn er seinen Samen bei einer Samenbank gespendet hat und der Samen nach Inkrafttreten des Gesetzes bei einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung verwendet wurde. Damit werden die Samenspender insbesondere von unterhaltsrechtlichen Ansprüchen der mit einer Samenspende gezeugten Kinder freigestellt. Die Kinder kommen auch nicht als gesetzliche Erben in Betracht.

Mehr rechtliche Informationen zum Samenspenderregistergesetz finden Sie auf den Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit.

BKID

Das Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland unterstützt alle Paare mit Informationen auf ihrem Weg zum Wunschkind. Insbesondere Familien, die Spendersamen benötigen, erhalten hier umfangreiche Informationen auch zu Beratungsstellen in ihrer Nähe.

DI Netz

Das DI Netz ist die Deutsche Vereinigung von Familien nach Samenspende. Hier haben Paare mit dem Wunsch nach Spendersamen die Möglichkeit, Informationen zu sammeln und sich auszutauschen.

Kinderwunsch Valentinshof

Caffamacherreihe 8

20355 Hamburg

T +49 40 70 97 51 – 10

F +49 40 70 97 51 – 39

und nach Vereinbarung